人間はナンバーワン論争が好きな生き物です。最強の生物は? 最速の乗り物は? などなど。

そんな中、栄養士をやっていると「一番栄養がある野菜はなんですか?」なんて質問もよく受けます。たしかに、トマト、人参、ブロッコリー、ほうれん草などの緑黄色野菜は栄養がありそうです。今回は、緑黄色野菜をテーマに、一番優れた野菜なんてあるのか? という話を深堀りしていきます。

結論言っておきますと、緑黄色野菜も含めて「最も栄養がある優れた野菜」なんてありません!

結論

- 緑黄色野菜は健康に良い。デメリットはほぼない。

- 現代日本において、今よりたっぷりと緑黄色野菜を摂取する意義は薄い。

- 緑黄色野菜以外の野菜が無価値なわけではない。

- 〇〇の野菜が一番優れている、なんてことはない。

そもそも「緑黄色野菜」って何? 定義と制定の意義

どんな野菜が緑黄色野菜と定義されるのかはいいかげん

厚生労働省は「『日本食品標準成分表2020年版(八訂)』の取扱いについて」で緑黄色野菜とは、原則として可食部100g当たりβカロテン当量が600μg以上のものとしています。

βカロテンはビタミンAの前駆体です。βカロテンを6μg食べると、ビタミンAを1μg食べたのと同じくらいの効果が期待できます。

緑黄色野菜は全部で90種類以上あるので、詳細を確認したい場合はリンク先をごらんください。

そして例外として、βカロテン当量が600μg未満であっても、トマト、ピーマンなど一部の野菜については、摂取量及び摂取頻度等を勘案の上設定しています。

いっぱい食べる野菜からは、βカロテンいっぱい取れるだろうから、おまけしておくね! って感じでしょうか。なんとも厳密さにかける基準です。

ヨシ

ヨシアスパラガスなんて、100gあたりのβカロテン当量が370μgのくせして緑黄色野菜なんですよ。お前切ったらまあまあ白いじゃん!

というわけで、緑黄色野菜とそうじゃない野菜を明確に区別したり、丸暗記する意義はあまりないかもしれません。断面の色が濃い目で雰囲気が緑黄色野菜っぽければ、緑黄色野菜だと思っておけばいいでしょう。

ビタミンA(βカロテン)を摂るためには緑黄色野菜は有効

しかし、なんでわざわざ「緑黄色野菜」と名付けてその他の野菜と区別したのでしょうか?

話は1951年に遡りますが、戦後間もなく栄養状態の悪い国民が多い現状を改善するため、国は生活の改善に関する技術を普及する生活改善普及事業を展開しました。この中で1960年代から緑黄色野菜の摂取を励行するようになっていきます。(1)

この頃は緑黄色野菜が、今と比べて栄養的な意義が大きい食品であったのは間違いなさそうです。

ビタミンAが摂取できる卵や肉が今より入手困難だったことも関係するでしょう。

そして、令和5年の国民健康栄養調査の結果を見ても、現代の日本人でさえ全体の約45%のビタミンAを緑黄色野菜から摂取しています。

ビタミンA(βカロテン)を摂るためには緑黄色野菜は今も昔も有効だからこそ、緑黄色野菜という呼び方が残っているのだと思います。

(1)出典:JICA『戦後日本の栄養状態改善の経験とその教訓』(PDF, 参照 2025/10/08)

https://www.jica.go.jp/Resource/activities/issues/nutrition/ku57pq00002mycrq-att/report_2103.pdf

本当に緑黄色野菜を取ることによって栄養的メリットが得られるのか

ビタミンAを適量摂取する効果ははっきりとある

緑黄色野菜から摂取できるビタミンA(βカロテン)を適量摂取することは間違いなく健康に寄与します!

まあ、人体が健康維持に微量だけ必要な有機化合物の総称がビタミンですからね。必要あるに決まっています。

ビタミンAは、視覚機能の維持、細胞分化・増殖、正常な免疫系の維持に密接に関わります。当然ですが欠乏すれば病気になります。

ビタミンAの欠乏症としては、夜目が聞かなくなる夜盲症、乳幼児の失明原因ともなりうる角膜乾燥症などが有名です。

こうした病気を防ぐためにも、ビタミンAは必ず摂るべき栄養です。

緑黄色野菜に含まれるβカロテンは過剰摂取のリスクがほとんどない

過ぎたるは及ばざるが如し。栄養素は過剰に摂取すると過剰症を発症します。

ビタミンAも、摂取しすぎると脳脊髄液圧上昇という、なんとも物騒な過剰性を引き起こすことがあります。

ただし、緑黄色野菜に含まれるβカロテンをビタミンAに変換するしくみは、人間の体内で極めて厳密に管理されています。余分なβカロテンはビタミンAに変換されません。

昔友人に「息子がデカい人参をバクバク食べるんだけど過剰症にならないか」と相談を受けたことがありました。(βカロテンではなく)ビタミンAをたくさん含むレバーであればそういう可能性もありますが、緑黄色野菜での過剰摂取の可能性はほぼ皆無と言えるでしょう。

では結論は「緑黄色野菜をたくさん食べよう!」なのか?

ビタミンAは意識しなくてもまあまあ足りている

「じゃあ緑黄色野菜はやっぱりいいんですね? トマトやブロッコリーたくさん食べます!」

「アスパラ、ほうれん草、小松菜などは栄養ありそうですもんね!」

う~ん……。間違ってはいないけど、ズレてるかも。

前述の通り緑黄色野菜のメリットはβカロテン(ビタミンA)を摂取できることです。しかし、ビタミンAが足りていないケースというのは日本では非常に珍しいです。

例えば、JICAの母子保健改善のための微量栄養素欠乏に関する援助研究によると、発展途上国ではビタミンAの臨床的欠乏が観察され、公衆衛生的な問題になっており、ビタミンを注射によって補う治療も行われるほどです。

こうした国々の人(特に乳幼児)に毎日人参の油炒めなどをふるまうのは、おそらく大変意義深いことでしょう。

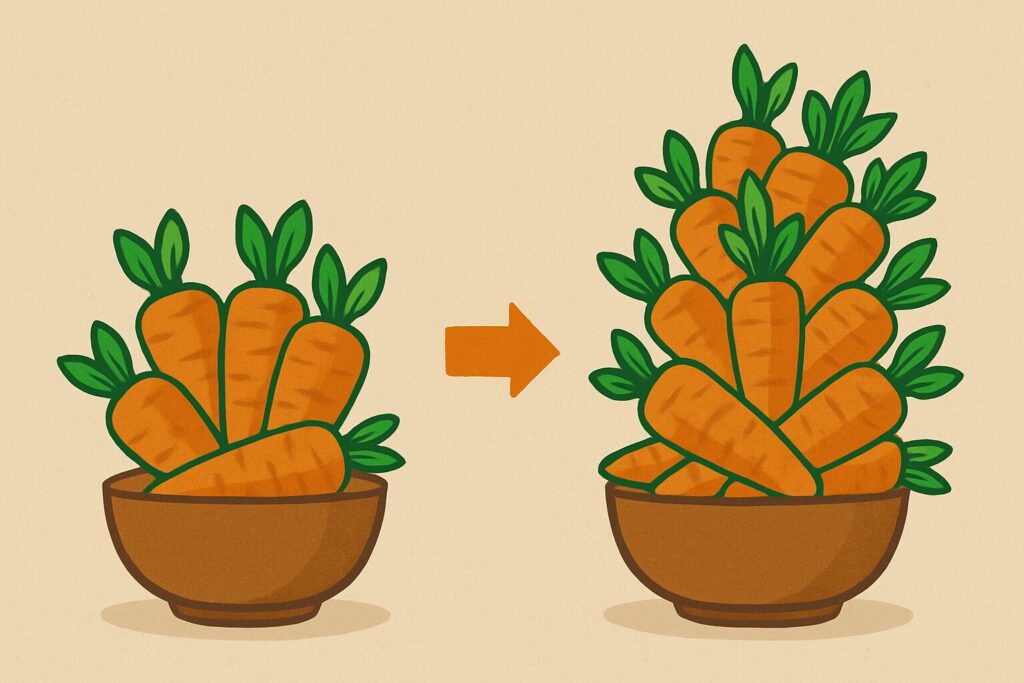

しかし、日本ではほっといてもみんな結構ビタミンA摂るんですよ。そんな人が追加で人参1本食べることに、そんなに意義があるか? 私はNoだと思ってます。

もともと全く野菜を食べる習慣がない人、やすいからといってもやししか食べない人、そうした人が少しでも緑黄色野菜を摂ろうと思うのはとても良いことです。

しかし、このブログを読んでくださるような栄養に興味がある皆さんは、少なからず緑黄色野菜摂っていらっしゃるでしょう。そんなみなさんには、今よりどんどん緑黄色野菜を増やそう! というメッセージは、あまり効果がないかもしれません。

「緑黄色野菜以外の野菜も含めて野菜をたくさん食べよう」が現実的なメッセージ

やはりキャッチーなセリフは目を引くもので、やれブロッコリーが筋トレに向くだとか、トマトがリコピンを含んでいてすばらしいとか、そうしたセリフはよく聞きます。

しかし、前述の通り、緑黄色野菜を今よりも積極的にとって得する人は多くありません。

ましてや、特定の野菜を食べるとすごく得をする、というケースはごく僅かです。

たまに淡色野菜(緑黄色野菜以外の野菜のこと)はダメとか聞きますが、野菜は等しく尊いのです。

それよりも、野菜の記事でも申し上げた通り、種類にこだわりすぎず全体の量を確保するほうがよいケースは多いと思います。

特定の野菜にこだわりすぎること無く、いろいろな野菜を摂ってください。

まとめ:緑黄色野菜は体にいいが種類にこだわりすぎず野菜を食べよう

- 緑黄色野菜は健康に良い。デメリットはほぼない。

- 現代日本においてビタミンAが欠乏している人はあんまりいないので、躍起になって緑黄色野菜を摂取する意義は薄い。

- 緑黄色野菜以外の野菜が無価値なわけではない。飛び抜けて優れた野菜もない。野菜は等しく素晴らしい。

- 〇〇の野菜が一番優れている、なんてことはない。

- 種類にこだわりすぎず野菜をたっぷり(1日400g程度)食べよう。

特定の野菜や、緑黄色野菜が、ずば抜けて素晴らしいというわけではないよという話でした。

どうしても「これがすごくいい!」という、わかりやすくてキャッチーな情報ばかりが拡散されてしまいがちです。この記事で、バランスの取れた判断のお手伝いができれば幸いです。

コメント