小学生の息子に食事のときに何を飲むかと聞いてみると、だいたいは「牛乳」と返ってきます。

健啖で大変良いのですが、ほうっておくと何杯でも飲んでしまうのが困りものです。1Lパックがあっという間になくなってしまう……。

さすがにちょっと飲み過ぎじゃないかと思ったので、家族のためにも乳製品の適切な摂取量を確認し直したことがありました。カルシウムが豊富で体に良いとも、飲みすぎると病気のもとになるとも言いますが、本当のところはどんなものなんでしょうか?

結論

- 日本人はカルシウムが不足している。

- 日本人は1日のカルシウムの1/3以上を乳製品から摂取している。

- 乳製品の摂取についてはメリット・デメリット両方ある。最適な量が存在しそうだがその量ははっきりしない。

- 目安として1日に牛乳コップ1杯分またはヨーグルト200g分くらい摂取しよう。

乳製品=カルシウムのイメージはかなり正しい

日本人はカルシウムが足りていない

カルシウムというと、骨の材料というイメージがあると思います。

イメージ通り、骨量・骨密度とカルシウムの摂取量に関係があるのはおそらく間違いありません。(骨折発生率との関係は実ははっきりしていませんが)

そうした背景を踏まえるとカルシウムが不足するのは好ましくなく、食事摂取基準2025年度版では、成人男性で750~800mg、成人女性で600~650mgが推奨量とされています。

では、現状はどのくらい摂取できているのでしょうか? 国民健康栄養調査の結果を見ると、日本人はカルシウム不足が常態化しています。これは調査を始めてからずっと指摘されていることです。

令和の記録だけ見ても、平均摂取量は概ね600mg弱くらいにとどまっています。男性の場合、だいたい牛乳コップ1杯分程度のカルシウムが足りていない状態です。

日本人のカルシウムの多くは乳製品から摂取している

令和5年のデータだと、このカルシウムの3割強を乳製品で賄っているというのが現状です。

もちろん乳製品なしでその穴を埋めることも可能ですが、私は「やりたくないしオススメしたくないなあ」と思っています。乳製品以外からカルシウム摂るの面倒くさすぎるんですよね。

例えば、わかさぎ・イワシ・小松菜・焼き豆腐などはカルシウムが豊富です。わかさぎ50g(ふるさと納税で買えそうな立派なものを3匹分くらい)で牛乳コップ1杯分くらいのカルシウムを摂取できます。魚も食べられて健康でヨシ!

ヨシ

ヨシでも皆さんのお宅にはわかさぎを常備してあるんですか……?

佃煮などの加工品であればトップバリュフリーフロムソフトわかさぎのような商品も悪くないんですが、これらを毎日買うというのはなかなかトリッキーな食生活です。

牛乳やヨーグルトを買ってきて、単品で1日1回摂取してしまったほうが圧倒的に楽だと感じます。毎日小松菜と焼き豆腐を含んだ献立考えるのダルすぎ。

というわけで、日本人の現状としても私の主観としても「カルシウムを摂るなら乳製品」は間違っていないと思います。

乳製品のメリット・デメリットを検討する

乳製品のメリット

- カルシウムが摂取できる

- たんぱく質が摂取できる

- (ヨーグルト限定ではあるが)糖尿病の発症リスクを下げる傾向があるかもしれない

まず1つ目と2つ目は簡単です。不足するのが好ましくない栄養素であるカルシウムとたんぱく質、これらを気軽に取れるのは、しっかりとしたメリットですね。

代替案もあるので唯一無二のメリットと言うわけではありませんが、食品としての長所なのは間違いありません。

食品としての価値は当然あります。

3つ目は解説が必要ですね。

乳製品の摂取と糖尿病発症率についての研究を複数とりまとめた分析があるのですが、その中ではヨーグルトを80~125 g/日摂取することで、2型糖尿病リスクが14%低下していたことが示されました。

これが乳製品の成果なのか、それとも発酵の過程でなにか健康に良い要素が加わったのかはよくわかりません。

ただ、乳製品の代表格であるヨーグルトを1日に1回程度食べるというのは、栄養素を摂取できること以上のメリットがありそうです。選ぶ余裕があるのなら、牛乳よりもヨーグルトが良いかもしれません。

乳製品のデメリット

- 飽和脂肪酸を摂取してしまう

- 一部のがんの発生確率を上げるかもしれない

飽和脂肪酸は、肉の脂やパーム油などに多く含まれる、控えめにすべき油です。 これらを摂りすぎてしまう可能性があるのはデメリットです。

もう一つのがんについてはなかなかわかりにくいですよね。有名どころとして、2つ紹介します。

- 乳製品の摂取量と前立腺がんのリスクについての研究を複数とりまとめた分析では、乳製品の摂取が前立腺がんの発症リスクを上げる可能性を示唆しています。

- 乳製品・ビタミンの摂取と卵巣がんのリスクについての研究を取りまとめた分析では、乳製品の摂取が卵巣がんの発症リスクを上げる可能性を弱く示唆しています。

すごく簡単なまとめ方をすると乳製品は特定のがんを増やす可能性があるといったところです。

こう言われるとちょっと身構えてしまいますよね。

がんというインパクトのある単語があるとドキドキしてしまいますが、こうした情報をどこまで気をつけるかは掛け算で判断すべきです。以下にイメージをお示しします。

この説が正しい確率×都合良い・悪いことが起こる確率×都合の良さ・悪さ=気をつけるべき度合い

今回は都合の悪さは「がんになってしまう」なので私の価値観では結構デカイな、と感じます。

ただ、複数の研究を見てみると、結果が一貫していない部分もあります。ご紹介しきれませんが、反対の結果(乳製品を食べるとがんが減るとする研究)もあります。

こうした状況で「乳製品が一部のがんの発生確率を上げるという説」が正しい確率、都合悪いことが起こる確率が高いとは言いにくい状況です。

これをもって乳製品は絶対ダメ! というのはバランスの悪い結論だと思います。

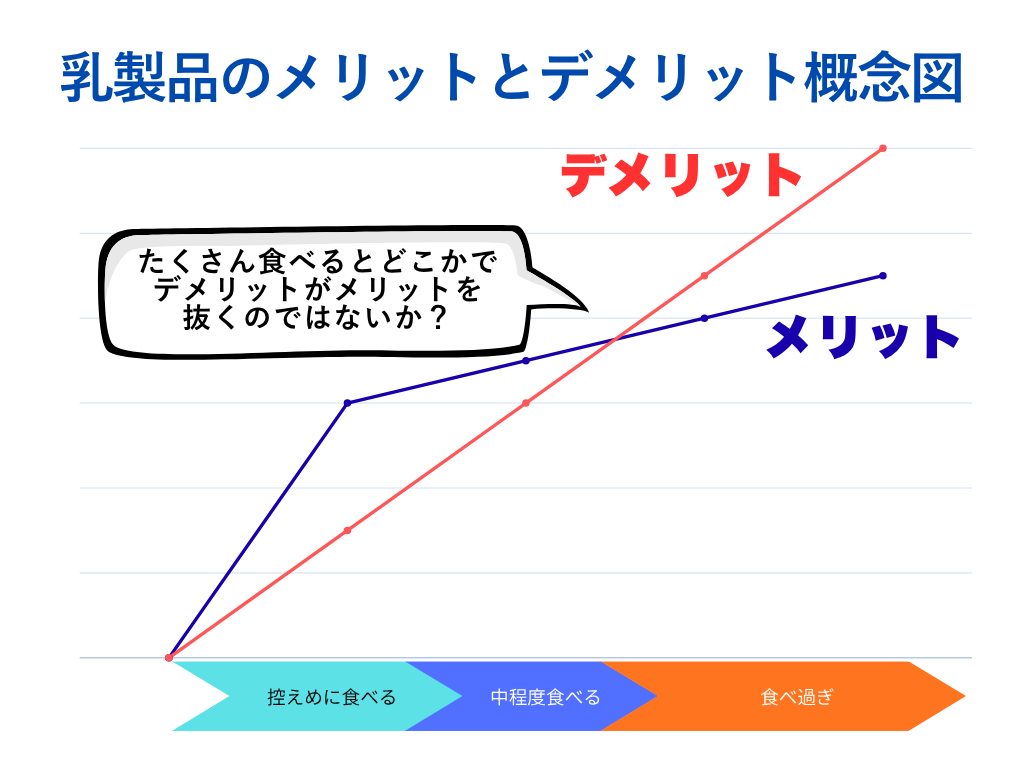

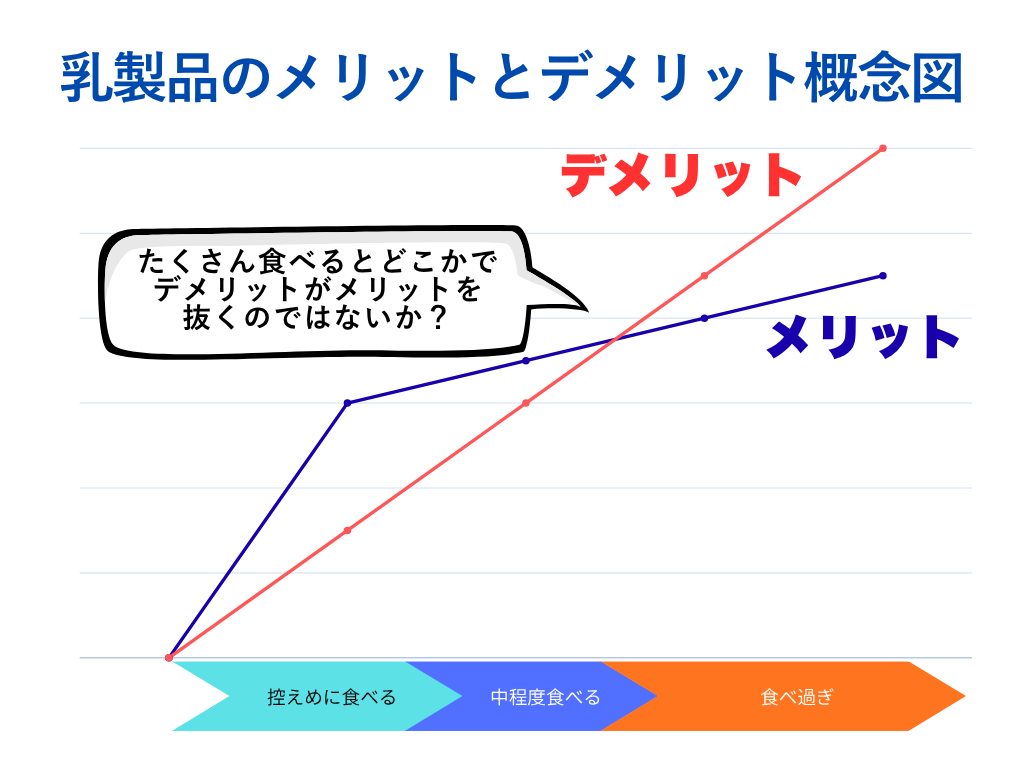

メリット・デメリットの比較 ちょっとなら多分いい

両者を定量的に比較することはできないのでここからは私見を述べます。結論としては食事バランスガイドで推奨されている程度の量(牛乳コップ1杯分またはヨーグルト200g分くらい)を毎日摂取することを勧めたいです。

食事バランスガイドについては別の記事で丁寧に解説いたしましたので、そちらをどうぞ。

まず、デメリットの方ですが、正確な効果量や発生確率は現状わからないものの、デメリットが存在するのはおそらく確かでしょう。

一方で、乳製品のメリットである「カルシウムが摂取できる」「たんぱく質が摂取できる」などは、都合の良さはたいしたことがありませんが、正しい確率と発生確率はほぼ100%に近いと言えます。

これらを踏まえて図を描いてみました。

少なくとも少量であれば望ましい栄養摂取のメリットに軍配が上がりそうです。

そして、栄養素は摂れば摂るほど良いというわけではないので緩やかに頭打ちになりそうです。逆に過剰摂取のデメリットは、おそらく摂取すればするほど高まるでしょう。

そう考えると乳製品を摂取するメリットを過剰摂取のデメリットが上回るポイントがあると考えるのが自然ではないか、と思うんです。それが牛乳コップ半分なのか、1杯なのか、3杯なのか、5杯なのかは現状では判断が付きかねますが。

ということを踏まえて「食事バランスガイドで推奨されている程度の量(牛乳コップ1杯分またはヨーグルト200g分くらい)なら過剰になっているリスクはきっと少なかろう」と判断しました。国民健康栄養調査結果を見ても、そのくらい摂取しているとカルシウムの目標量を現実的に目指せるなと思います。

結論:牛乳は1日1杯程度 ヨーグルトだったら1日1~2回程度

- 日本人はカルシウムが不足している。

- 日本人は1日のカルシウムの1/3以上を乳製品から摂取している。

- 乳製品の摂取についてはメリット・デメリット両方ある。最適な量が存在しそうだがその量ははっきりしない。

- 食事バランスガイドで推奨されている程度の量(牛乳コップ1杯分またはヨーグルト200g分くらい)を毎日摂取しよう。

メリット・デメリット両方ありそうならば、ちょうど良さそうなところを判断していくしかありません。

諸々ひっくるめると、私の結論はこんな感じです。これからも家族ともどもちょうどよい距離感で乳製品と付き合っていきたいです。

でも私が止めても息子は牛乳ガブ飲みしちゃうんだよなあ……、困ったもんです。

コメント