「結局バランスの良い食生活をすることが一番大事です」

懺悔します! このセリフは正しいのですが、栄養士の逃げの常套句でもあると思っています。

こんな事言われて具体的にどうすればいいか理解できる人なんていませんよね。そのバランスがわからずに困っているなんて、百も承知、二百も合点なのに、責任逃れみたいに曖昧な言葉でごまかして申し訳ございません!

バランスの良さというのはケース・バイ・ケースであるのは間違いないのですが「個々人の状況に合わせて柔軟に対応する」では毒にも薬にもなりません。

今回はなるべく具体的で実現可能でみんなが使える「食事におけるバランスの良さの指針」をお示ししようと思います。結局バランスの良い食事とは何なのか? を一緒に考えていきましょう。

結論

- 食事バランスガイドは何を、どれだけ食べるとよいかの大まかな指針を示している。

- 初心者でも使える優れたガイドラインは『食事バランスガイド』だけである。

食事バランスガイドの特長とおすすめする理由

食事バランスガイドは『料理単位』で何をどれだけ食べればよいかを示す

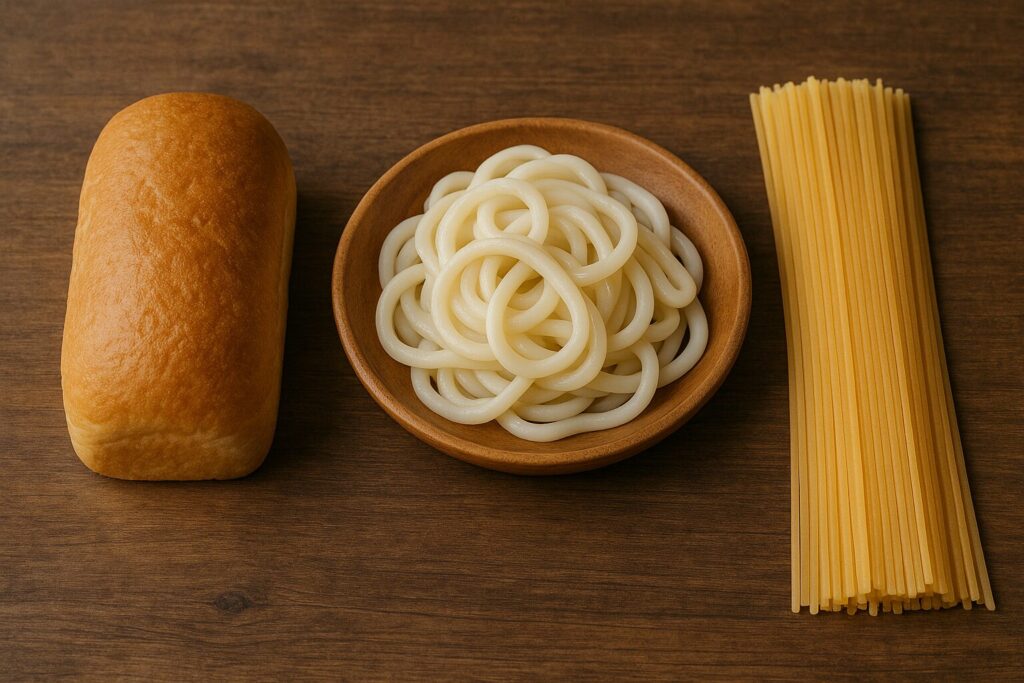

結論にも書きましたが、皆様には『食事バランスガイド』を活用することをご提案します。平成17年に制定された歴史あるガイドラインなので、目にしたことがある方もいるかも知れませんね。

なにそれ? という方のために1文引用しましょう。

1日に、「何を」、「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考にしていただけるよう、食事の望ましい組み合わせとおおよその量をイラストでわかりやすく示したものです。

引用:農林水産省「食事バランスガイド」より

素晴らしい! 我々が「バランスの良い食事」でお茶を濁してしまっている部分の可視化です。具体的に画像で見てみましょう。

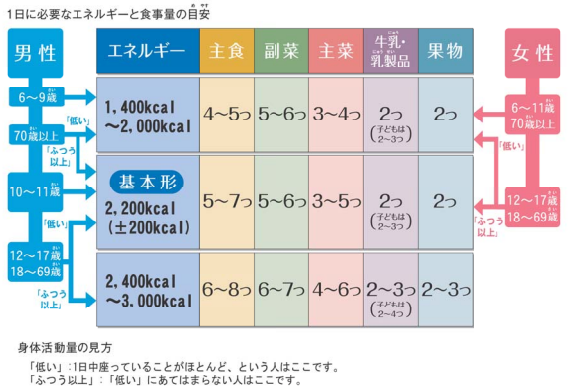

引用:農林水産省「食事バランスガイド」より

このように、何をいくつ食べなければ行けないかを具体的数字で示してくれています。実にわかりやすい。

更に特徴的なのは、このガイドラインは「料理を」どのくらい食べなければいけないかを示している点です。

「栄養素を」あるいは「食材を」どのくらい食べればいいかを示すガイドラインは世界中にあるんですが、料理の単位で示しているガイドラインは珍しいです。

一般の人々にとってのわかりやすさ、なじみやすさ、外食等での表示のしやすさ等を考慮し、区分ごとに何をどれだけ食べるかといったことを「料理」で表現することとしたガイドラインです。

ヨシ

ヨシユーザー目線に立ったすばらしいガイドラインだと思います!

おすすめ理由1:単発のノウハウだけではバランスは守れない

例えば、過去に解説しましたが、コーヒーやナッツは体に良いです。

どちらも間違いではありません。けれど、良いものを集めれば健康になれるというわけではありません。

極端な話、朝昼晩とパンとコーヒーとナッツだけ食べるのは、健康に良いと言えるでしょうか?

直感的に「問題はそこじゃねえだろ」と思うのではないでしょうか。

個々の食品が体に良くても、全体の組み合わせやバランスが崩れていれば、結局は偏った食生活になってしまいます。

ナッツやコーヒーが食卓に並ぶのは良いことです。

しかし、それ以上に食事バランスガイドのような網羅的なガイドラインを踏まえて食習慣の全体を設計することのほうが、重要度が高いと言えます。

おすすめ理由2:食事バランスガイドは正確性と活用しやすさのバランスがいい

さて、さんざん褒めたのですが食事バランスガイドは不正確な部分もあります。

わかりやすさを重視して料理ごとに管理しているので、含まれる栄養素が全く違う「レタスサラダ1皿」と「ポテトサラダ1皿」が同じものとして評価されてしまいます。

こうした点を踏まえると、栄養素ごとに何をどれだけ食べればよいかを示した日本人の食事摂取基準のほうがはるかに信頼性・妥当性が高い優れた基準です。これも栄養士必修と言える素晴らしいガイドラインです。

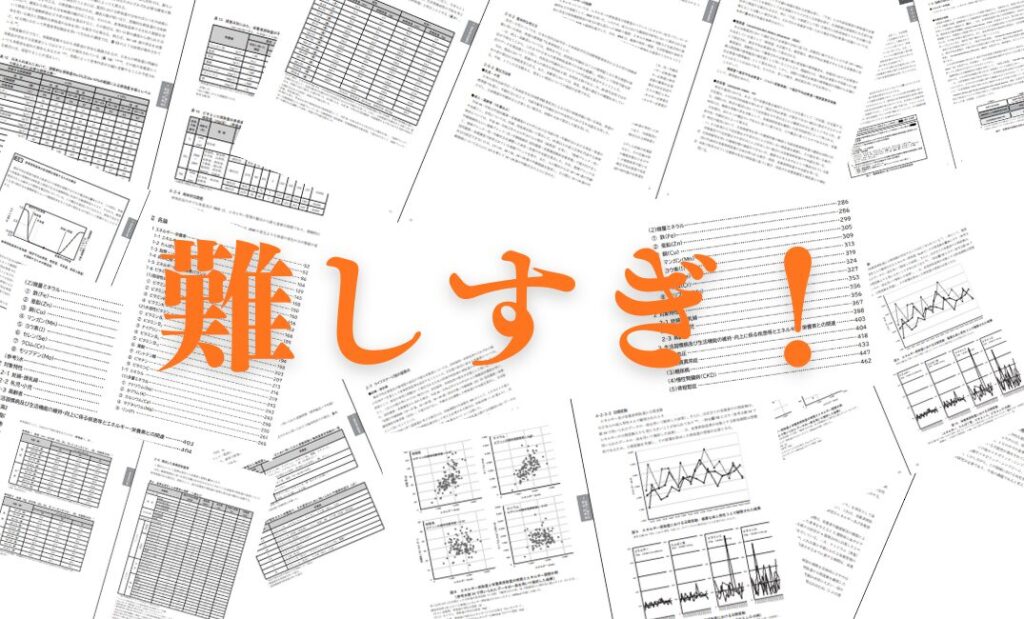

しかし、この完璧で幸福な食事摂取基準ですが、たった一つだけ弱点があります。それが……

そう、とにかく難解なのです! どのくらい栄養量を取ればいいかの目安ひとつを示すのにだって、推定平均必要量、推奨量、目安量、目標量という意味の違う言葉を用います。ドレがどういう意味なのよ!?

しかもコレ5年に1回改定されるんです、毎回読み込むのが大変なんですよ……。

個人的には、この食事摂取基準は我々プロフェッショナルが内容を把握したうえで、実務や情報発信の際の指針として用いるべきものであると捉えています。最上のガイドラインではありますが、実生活で活用可能なレベルのものではありません。

どんなに優れたガイドラインでも、日々の食生活の中で活用可能でなければ意味がありません。スーパーで「この鮭に含まれるたんぱく質は何gか?」や「この鮭の可食部は何gか?」を計算できる人はごく少数です。

一方で「この鮭で料理を作ったら何皿分になるか?」ならば考えやすいですよね。食事バランスガイドは、正確性を落とす代わりに、活用のしやすさを高めたガイドラインなのです。

こうした実現可能性を踏まえたうえで「一般の方々は食事バランスガイドに従うべし」と主張いたします。

食事バランスガイドの解説

ここまで読んで「食事バランスガイドは良さそうだな!」と思っていただいた方はぜひ農林水産省のwebサイトで食事バランスガイドを読んでみてください。

当然ながら個人のブログより詳しく載ってます。たくさん種類がありますが、悩んだら親子向け解説書が一番読みやすいです。

それはなかなかハードルが高いという方に向けて、簡単な解説を行います。食事バランスガイドが示す目標とともに、食事バランスガイドには載っていないものの有用である追加目標をいくつか設定しました。

総論:自分がどんな料理をどれだけ食べれば良いかを知ろう

まず、ご自身の年齢と性別をもとにして、自分が何kcal、どのくらいの食事量を食べればいいのか知りましょう。

引用:農林水産省 食事バランスガイドの親子向け解説書より引用

この自分がどの行に当てはまるのかを計算して、その数字を参照すればOKです。

なお、あくまでもガイドラインですので、絶対的な正解ではありません。「この表のとおりに食べてしまうと太ってしまう、痩せてしまう」「部活や筋トレのような激しいトレーニングを行っている」という場合には、量を調整するのもよい判断です。

目標

- 自分の性別と年齢と活動量を踏まえて、自分に必要なエネルギーと食事量を把握しよう。

追加目標

- 意図せず体重が増減する場合には量を調整しよう。

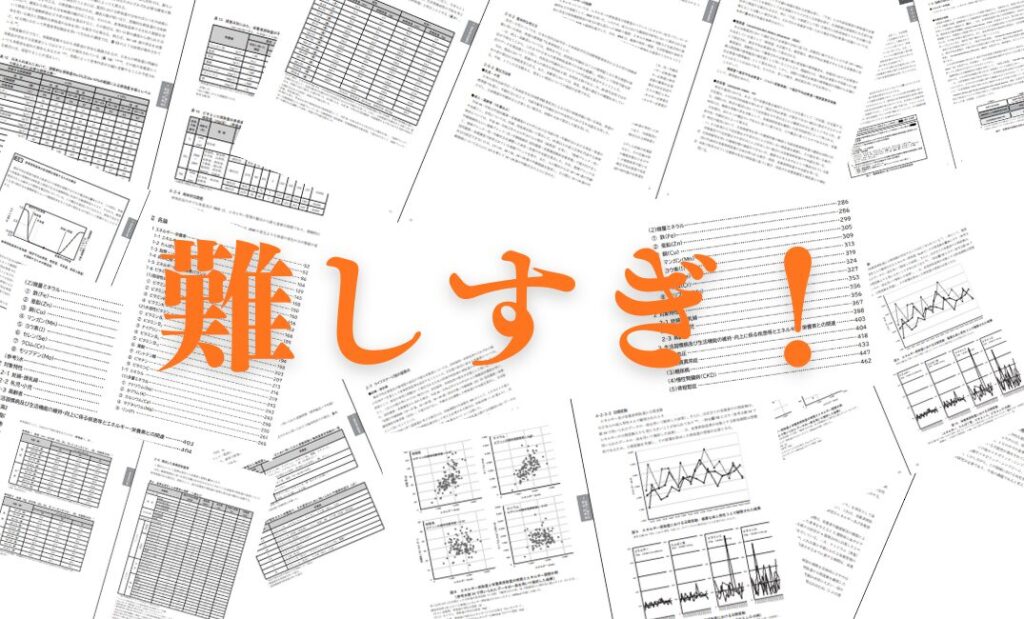

主食:1日5~7つ、1食2つ程度食べよう。全粒穀物を多く摂ろう。

1日のエネルギーのうち、50~65%程度は炭水化物から摂ることが推奨されています。米、パン、めんなどの主食はしっかりと摂取するべきものです。

概ね毎食1~3つくらいが目安になるでしょう。なお、主食1つは主材料由来の炭水化物で約40g分に相当します。

g数よりも実例のほうがわかりやすいですよね。いくつか例をお示しします。

- おむすび ファミリーマート手巻真昆布 主食1つ分

- 食パン Pasco超熟5枚スライス1枚 主食1つ分

- ごはん 茶碗一杯分(150g) 主食1.5つ分

- 牛丼 吉野家牛丼並盛 主食2つ分

- カレー CoCo壱番屋カレー基本価格のライス(300g) 主食3つ分

- うどん はなまるうどんかけうどん中 主食3つ分

最低限主食は毎食何かは食べたほうが良いです。また、カレーやうどんなど、主食に味がついているような料理は食べ過ぎになるケースがあるので注意です。

過去に主食の記事でも紹介しましたが、全粒穀物の割合は高ければ高いほど健康に良いです。追加目標として、余裕があればそこも気をつけてみましょう。

目標

- 主食は1日5~7つ、1食2つ程度食べよう。

追加目標

- 全粒穀物の割合を高くしよう。

副菜:1日5~6つ、1食2つ程度食べよう。野菜ジュースは控えめにしよう。

野菜を中心とした料理である副菜は、たっぷり摂りたいところです。本ブログでは、過去の野菜関連記事で「野菜と果物は1日400gくらいまでは食べれば食べるほど良い」とご紹介しています。

バランスガイドの副菜1つは野菜70g分に相当します。70gを5つ食べれば350gまでいきますので、あとは果物を食べればOKと考えてよいでしょう。

g数のイメージをご紹介します。

- トマトMサイズ(180g~240g) 1/2個で1つ分

- カット野菜 セブンプレミアムコールスロー(95g) 1つ分

- 冷凍のお弁当惣菜 ニッスイ 自然解凍でおいしい!ブロッコリー6種のおかず 4カップで1つ分

- おひたし 白ごはん.comほうれん草のおひたし 1つ分

- 野菜炒め 白ごはん.com基本の肉野菜炒めをレシピどおりに作って3人で食べる場合(野菜156g見当) 1人あたり2つ分

野菜炒めのように、大きめのさらにたっぷり食べたり、鍋物で野菜をたくさん入れたりすると、副菜は2つぶんくらいになりますね。

ちなみに食事バランスガイドでは、野菜ジュースは重量の半分量を野菜として扱います。200mlのパック1つで野菜100g扱いですので、副菜1つといったところでしょうか。

しかし、野菜の記事で取り上げたとおり、食物繊維を取り除いてしまう可能性がある野菜ジュースやピューレは、必ずしも健康に寄与するとは限りません。

現代日本において親しまれている野菜ジュースを副菜として扱うのは実際的ではありますが、野菜としての効果を確実に発揮できるとは限りません。追加目標として「野菜ジュースではなく生もしくは冷凍の野菜を食べるようにしよう」を提案します。

目標

- 副菜は1日5~6つ、1食2つ以上食べよう。

追加目標

- 野菜ジュースやピューレはではなく生もしくは冷凍の野菜を食べるようにしよう

主菜:1日3~5つ、毎食1つ以上は食べよう。魚と鶏肉はおすすめ。

主菜は体のもととなるたんぱく質を摂るための主役です。主な材料に由来するたんぱく質6gで1つと数えます。

朝食や、麺類の時なんかは、主菜が特に抜けがちです。朝はパンとコーヒーだけとか、そうめんだけで食事を済ませてしまうとか、なんとなく身に覚えがありませんか? 毎食欠かさず摂りたいものです。

g数のイメージをご紹介します。

- ゆで卵 1つ分

- ひややっこ(相模屋なめらか絹150g) 1つ分

- 納豆 トップバリュ小粒納豆(40g) 1つ分

- 魚の煮もの はごろもフーズさばで健康みそ煮(固形量60g) 2つ分

- 鶏肉のてりやき キッコーマン鶏の照焼き(150g) 4つ分

肉と魚の記事で書きましたが、基本的に肉は豚肉・牛肉よりも鶏肉を選ぶこと、1日60g以上(主菜2つ分以上)魚を食べることは健康に良いです。これは追加目標として提案いたします。

目標

- 主菜は1日3~5つ、毎食1つ以上は食べよう。

追加目標

- 豚肉や牛肉よりも鶏肉を食べよう。

- 1日に主菜2つ分程度魚を食べよう。

牛乳・乳製品:1日に2つ食べよう。

カルシウムの供給源である牛乳、ヨーグルト、チーズなどは1日に2つ分摂取することが勧められています。カルシウム100mgあたり1つ分とカウントします。

- ヨーグルト 明治 ブルガリアヨーグルトLB81プレーン400gのうち100g食べた場合 1つ分

- チーズ 雪印スライスチーズ7枚入り のうち1枚(16g)を食べた場合 1つ分

- 牛乳200ml 2つ分

乳製品は摂取することのメリットとデメリット、両方が報告されている食品です。ヨーグルトが糖尿病の発生率を抑えるとの報告もあれば、食べ過ぎは前立腺がんや卵巣がんのリスクを高めるという研究結果もあります。

一長一短ではありますが、カルシウムの摂取が容易にできること、一緒にたんぱく質も摂取できることなどの万人向けメリットを重視し、食事バランスガイドで推奨されている程度(1日2つ分)は摂取したほうがよいと表現させていただきます。

目標

- 乳製品は1日2つ食べよう。

追加目標

なし

果物:1日に2つ程度食べよう。

果物は食物繊維やカリウムなど、有用な栄養素を豊富に含んでいます。適量食べると死亡率の低下させたり、糖尿病を予防したりする効果があります。生、もしくは冷凍の果物100gで1つ分と数えます。

果物は生で食べることが多いでしょうから、イメージしやすいように一般的なサイズことに例示をいたしましょう。

- りんごMサイズ(皮付き320~360g) りんご1個で3つ分

- みかんMサイズ(皮付き約120g) 1個で1つ分

- バナナ通常サイズ(皮付き約150g) 1本で1つ分

ところで、食事バランスガイドでは果物ジュースを果物として扱います。

しかし、いかに食事バランスガイド原理主義者の私でもコレはお願いだからやめてくれって思ってます。

野菜ジュースは砂糖入ってない製品も多いしまあ目をつぶってもいいですが、果物ジュースだと砂糖たっぷりの製品多いじゃないですか!

一応原文ではトロピカーナなどの果汁100%の製品“は”200mlで1つ分と明記されてますけど、これ絶対果物ジュースなら全部セーフって思っちゃう人いますよ。

果汁25%のなっちゃんは! おやつですからね!!

というわけで、ジュースやシロップ漬けの缶詰は断固としておやつであると主張いたします。追加目標として「ジュースや缶詰ではなく生もしくは冷凍の果物を食べるようにしよう」を強く提案するものであります!

目標

- 果物は1日に2つ食べよう。

追加目標

- ジュースや缶詰ではなく生もしくは冷凍の果物を食べるようにしよう。

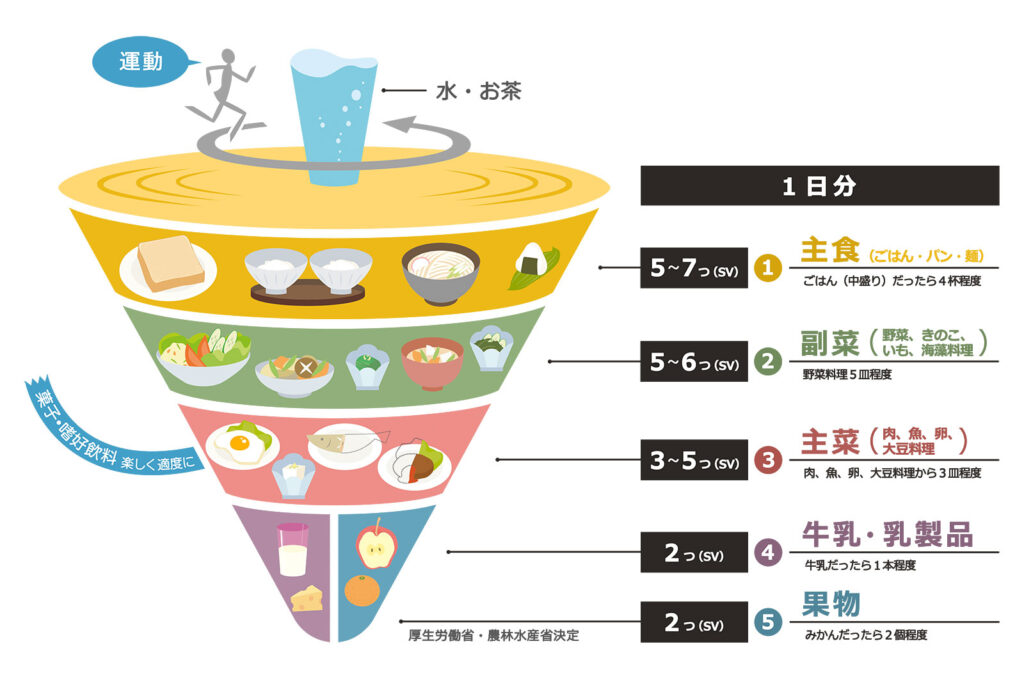

まとめ:食事バランスガイドを活用して食習慣の全体設計を整えよう。

すっごく長くなってしまいましたが、仮にもガイドライン1本解説すればこのくらいになってしまうんです! ご容赦いただきたく……。というわけで、まとめです。

- 食事バランスガイドは何を、どれだけ食べるとよいかの大まかな指針を示している。

- 初心者でも使える優れたガイドは『食事バランスガイド』だけである。他のガイドラインは難しい。

引用:農林水産省 食事バランスガイドの親子向け解説書より引用

改めて引用いたしますが、結局はこの表が全てです。なんて美しい表なんでしょう……。必要十分という言葉は、この表のためにあります。

本記事を読んでいいなと思えたかたは、ぜひ食事バランスガイドの親子向け解説書をごらんください。あれこれと雑多な栄養情報にアクセスするよりも、ずっとたしかな知識が身につくと思います!

-

米が7割値上がりした今こそ『コスパ』で考える米の選び方

米が高い! つい数年前まで、特売日には5kg1690円程度で米を買えることもありましたが、それはもはや過去の話。農林水産省の資料 相対取引価格の推移によれば、令和6… -

米が高ければパンや麺を食べればよいのか? 米以外の主食との向き合い方

昨年と比較して米が1年間で7割近い高騰を見せる中、パンや麺はどうなのか? パンや麺の価格を確認しながら、今何を食べるべきかを考えていきましょう。 パンや麺の安… -

コスパから考える肉類の選び方 コスパ面でも健康面でも鶏肉が有利

本日の話題は、食卓の主役となることも多い肉類です。まずは結論から参りましょう。 結論 鶏肉がコスパ面・健康面で最強。 豚や牛を鶏に置き換えると1人あたり1000円/… -

野菜はどのくらい食べればいいの? コスパを踏まえてどの野菜を何g食べるべきか解説

野菜は体に良い。耳にタコができるほど聞くセリフですが、昨今では野菜の値段も上がっております。 そんなお高い野菜を食べるメリットはあるのでしょうか? 解説し… -

魚は値が張るけれど、やっぱり食べた方が良いの?

本日は魚の話です。魚というと、健康志向なイメージが強い魚ですが、いかがなものでしょうか。 たんぱく質のことだけ考えれば魚のコスパは鶏肉と比べて悪い 魚も最… -

果物のコスパってどうなの? 野菜と比べると割高な果物との付き合い方

やっぱりお高い? 実はあんまり食べられていない果物 以前野菜を中心に取り扱った記事を書かせていただきました。 この時にも触れさせていただいたのですが、野菜…

コメント